Conférence réalisée par

Bruno BETHOUART

Mardi 13 mai 2025

I UNE REVOLUTION ,ENTRE ENTHOUSIASME ET TENSIONS 1788-1792

Chronologie des évènements:

- Printemps 1789

Rédaction des cahiers de doléances, source extraordinaire de connaissance de l’état de la France.

Des élections ont lieu aux Etats généraux, qui créent des espérances. On veut se desserrer du carcan de la monarchie absolue, avec abolition des intendants, états généraux réguliers (on veut un vote par tête et non par catégorie).

- Soutien à la religion catholique (même si les « cahiers des paroisses» s’en prennent aux abbés commendataires, aux bénéficiers et surtout à la dîme , qui est détournée de sa destination originelle [entretien des édifices culturels et le soulagement des pauvres]).

- Adhésion à des réformes assurant l’égalité de tous devant l’impôt, l’admission aux fonctions publiques : la fin de la société des ordres

- Souhait des réformes agricoles

On note la domination des avocats, des grands fermiers dans le tiers état. Pour les états généraux, le boulonnais envoie à Versailles 100% des avocats, idem en Calaisis et en Artois.

Mais dès avril 1789, la misère pousse aux troubles. La situation économique se dégrade.

En juillet, poussés par la faim, des pauvres des campagnes s’en prennent aux seigneuries rurales et aux abbayes de la région.

Des gardes bourgeoises sont créées pour éviter ces troubles.

- 9 juillet 1789: transformation des Etats Généraux en assemblée nationale; mais on craint les “brigands coupeurs de moissons” d’où, en même temps que se déroulait la prise de la Bastille: la “grande peur”.

- Le premier grand changement révolutionnaire est lié à la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen proclamée le 26 août 1789.

La société hiérarchisée en classe distinctes cède la place à un nouveau monde fondé sur l’égalité et la liberté.

Ce n’est pas seulement une évolution juridique: chaque citoyen va devenir égal aux autres, c’est une transformation profonde de la société qui met fin aux privilèges institutionnels antérieurs.

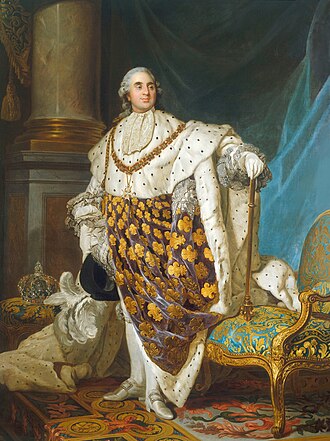

On passe à une monarchie constitutionnelle : le roi reste très populaire, dans la région comme ailleurs. Une monarchie constitutionnelle est un système de gouvernement dirigé par un roi ou une reine dont le pouvoir est limité par la constitution du pays . Le pouvoir politique est partagé entre le monarque (le roi ou la reine) et un gouvernement constitutionnel, tel que le Parlement. Ce type de monarchie se distingue d’une monarchie absolue.

Le 3 juin une cérémonie de la fête de la fédération se déroule à Arras, une autre à Paris, qui semble être à l’origine de la fête du 14 juillet.

Nous sommes des citoyens à égalité.

- La départementalisation constitue une deuxième mutation majeure: il y a deux projets pour les départements.

Le premier est défendu par Saint-Omer qui prévoit un découpage orienté est-ouest: Boulonnais, Calaisis, Nord de l’Artois jusqu’à la Flandre maritime.

Lille ,Douai, Arras se prononcent pour une division nord-sud. Après une bataille entre Saint-Omer et Arras, en juillet 1790, Arras devient le chef-lieu du Pas de Calais et Douai, celui du Nord, malgré les ambitions de Lille, Valenciennes et Cambrai.

En 1803, Lille prendra la place de Douai comme préfecture du Nord (puis aura les grandes universités et les services). Il y a des tensions avec les villes qui ont l’impression d’être déclassées. 18 sièges de subdélégation n’obtiennent pas de chef-lieu important, mais comme Hesdin, ils reçoivent une compensation.

- Le libéralisme constitue la troisième mutation révolutionnaire.

La révolution est faite par les bourgeois, qui ne veulent plus de contraintes.

On remet en cause l’édifice éducatif, sauf avec les petites écoles qui gardent les mêmes maîtres jusqu’en 1792.

Le reste est bouleversé par l’imposition du serment aux ecclésiastiques en novembre 1790, puis à l’ensemble des enseignants en mars 1791. On voit l’effondrement du nombre de collégiens à Douai, Dunkerque , Maubeuge et Valenciennes, avec moins de la moitié dès octobre 1790. A l’université de Douai, la plupart des professeurs refusent le serment à la constitution civile du clergé et l’institution finit par disparaître en 1793.

La situation des écoles est catastrophique car la plupart des enseignants étaient des religieux qui ont refusé de prêter serment.

En ce qui concerne le libéralisme économique, le 2 mars 1791 les corporations sont supprimées. Loi Le Chapelier en juin 1791, avec la liberté d’entreprendre.

Etant donné les tensions, il y a des dérapages…

II DERAPAGES, RADICALISATIONS ET LEURS CONSEQUENCES 1793-1799

- L’Eglise est la première cible des révolutionnaires.

Le 4 aout 1789, on fait disparaître la dîme qui permettait aux écoles de fonctionner.

Le 4 novembre Talleyrand propose de mettre à disposition de la nation les biens ecclésiastiques suivie de la vente des biens du clergé qui sont devenus le 14 mai 1790 des biens nationaux (plus de 50 abbayes et 25 prieurés et certains couvents soit 20 % des terres du Nord).

C’est un succès dans le contexte de raréfaction des terres : la vente est accessible aux bourgeois et à la paysannerie aisée.

Dans le Nord, sur 600 églises, 98 sont détruites (cathédrale de Cambrai). Celle d’Arras est vandalisée, pillée.

La constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 divise. 95% des gens ont un certificat de baptême (en 2025, 70% des français ont ce même certificat).

La révolution française n’a pas enlevé le côté catholique de la nation.

Attaquer l’Eglise de face allait entraîner des flammes.

L’assemblée, sans accord préalable avec la papauté (PIE VI) redessine la carte des métropoles ecclésiastiques et des diocèses, entreprend la diminution du nombre des paroisses. On confie à la nation l’élection des clercs rétribués par l’Etat avec le 27 novembre 1790, serment de fidélité à la constitution. Mais les catholiques s’y refusent. Les révolutionnaires ont voulu imposer leurs idées aux catholiques qui, eux, s’en réfèrent au pape.

L’archevêque de Cambrai, l’évêque d’Ypres, de Tournai, d’Arras, Saint-Omer et Boulogne refusent le serment.

En avril 1791, les assemblées électorales désignent les nouveaux évêques, primats, curés de paroisse.

Les scrutins sont dénoncés par les anciens prélats et la population.

Le Nord et le Pas-de Calais ne comptent que respectivement 15% et 17% de prêtres qui prêtent serment (contre 52% en France), surtout en Flandres, Hainaut Cambrésis et Artois: dans le district de Saint Pol , 97% refusent, 96% à Douai et 95% à Hazebrouck.

- Les prêtres réfractaires vont être remplacés par les prêtres “jureurs” mais qui ne vont pas être accepté Il y a des messes clandestines, on décide de supprimer les ordres religieux, les vœux perpétuels.

Les œuvres d’éducation et d’assistance (13 février 1790) sont ruinés. Refus des bénédictins de Saint Vaast (Arras) et des capucins de Douai, de renoncer à la vie commune.

Les moines sont dispersés; ils se retirent plutôt que de rejoindre les maisons de réunions des différents ordres.

La Terreur fait diminuer considérablement la pratique.

Dans les deux départements, la laïcisation du mariage et de l’Etat civil porte atteinte au rôle des prêtres.

Les “fabriques” des paroisses disparaissent : il y a carence en matière d’aide et de secours aux plus démunis.

Cette société n’est plus fondée sur la naissance et les privilèges mais sur la fortune.

La situation va se dégrader. La tentative de fuite du roi les 20-21 juin 1791 remet en cause la monarchie.

On assiste à la dévaluation des assignats (monnaie fiduciaire mise en place sous la révolution française) et au renchérissement des données de première nécessité.

On a le sentiment que le France est cassée en deux.

Il faut rompre avec le passé.

- On change de toponymie:

Les communes changent de nom, prouvant l’attachement à la Montagne:

Morin la Montagne (Saint 0mer), Airons la République, Courcelles la liberté, Avesnes l’Egalité, Fraternité sur Selle, Dune libre (Dunkerque), Nord libre (Condé)…

Les parents changent les prénoms des enfants (plus de Louis).

- On détruit les emblèmes de l’ancien régime: autodafés, vandalisme patrimonial.

C’est la deuxième crise iconoclaste après celle des protestants.

- On met en place de nouveaux clubs jacobins entre 1789 et 1791, surtout dans le sud du département: confère le club des patriotes à Bourbourg, Bé Certains se recrutent dans la franc-maçonnerie.

- On créée des sociétés des amis de la liberté et de l’égalité dans les districts de Lille et d’Hazebrouck, les sociétés dites populaires.

- b) La guerre comme moteur interne et externe.

Le Nord est en première place.

D’abord volonté des Girondins, elle devient celle des montagnards après le 10 août 1792, entraînant la chute de la monarchie.

Le Nord devient un espace d’affrontements militaires. C’est le siège de Lille.

La déclaration de guerre à l’Autriche du 20 avril 1792 est suivie de la plantation d’arbres de la liberté. Lille est attaquée par l’est du côté de Saint Sauveur, l’armée autrichienne est basée dans l’agglomération lilloise. Il y a des incendies à Lille: André Bonte, maire de Lille, se déclare fidèle à la Nation.

Il y a des affrontements partout.

Le 21 janvier 1793, le roi est exécuté. Ce qui déclenche une coalition européenne animée par l’Angleterre.

Les autrichiens engagent le siège de Maubeuge; battus le 16 octobre 1793, ils lèvent le siège de cette ville.

Le général Houchard s’impose le 8 septembre 1793. Cette victoire Hondschoote provoque la levée du siège de Dunkerque.

La bataille décisive se déroule à Tourcoing en 1794.

Les coalisés avancent vers Paris, les français contre- attaquent à Menin et Courtrai. Les coalisées tentent de couper les arrières de l’armée française en marchant vers Mouscron, Tourcoing, Templeuve (B),.

Victoire de Tourcoing, qui sauve Lille. Elle ouvre la porte de la Belgique.

Au cours de l’été 1794, victoire de Fleurus, prise d’Anvers et de la Hollande; Mais Valenciennes est reprise en 1794.

Rôle reconnu de Lazare Carnot , Député à l’Assemblée législative puis à la Convention nationale, il est membre du Comité de salut public en 1793-1794 ; son rôle dans les succès des armées françaises de la Révolution lui vaut les surnoms de « Grand Carnot” et d’« organisateur de la Victoire ».

c) De Robespierre à Napoléon Bonaparte

Le 21 septembre 1792,les députés de la Convention réunis pour la première fois décident l’abolition de la monarchie constitutionnelle. La République est proclamée, avec l’élection de la Convention nationale, le 25 septembre 1792.

Dans les personnalités qui se distinguent, Maximilien de Robespierre, l’Arrageois est l’une des plus émergentes. Il sera aidé par Danton, Marat et Saint Just. Il va justifier la Terreur pour s’opposer à la tyrannie. La Terreur commence dès le mois d’aout 1793. La mission est de combattre le fanatisme. Alors que la côte ne connaît qu’une terreur modérée, le sud du département subit l’action du représentant de la Terreur.

A Arras s’installe un tribunal révolutionnaire.

La chute de Robespierre le 27 juillet 1794 est un soulagement.

III NAPOLEON ,HERITIER OU FOSSOYEUR DE LA REVOLUTION

a) Période d’incertitude de Thermidor à Brumaire

La chute de Robespierre déclenche une réaction profonde en lien avec les souffrances et craintes passées.

Les thermidoriens lancent une nouvelle constitution. Les élections aux nouveaux conseils des Cinq Cents et des Sages se déroulent dans un climat morose.

Les récoltes sont médiocres, les circuits économiques sont perturbés par les réquisitions.

En janvier 1797 s’ouvre l’Ecole Centrale du Nord à Lille.

Pierre Claude François Daunou né à Boulogne-sur-Mer est devenu président du conseil des Cinq Cents.

b) Retour à l’ordre progressif de l’automne 1794 à automne 1795.

Septembre 1794 : mission de Berlier: les terroristes sont exclus des municipalités.

Printemps 1795 : mission de Douai et Delamarre: surveillance et fermeture de certains clubs ( Lille en juin 1795).

Retour des émigrés.

Les villes retrouvent leur ancien nom comme Dunkerque. Les citoyens abandonnent la cocarde tricolore. Douai en 1795 détruit les décors cultes révolutionnaires.

Le Coup d’Etat des 18-19 fructidor ( 4 sept. 1795) annule des élections : des jacobins forment des cercles constitutionnels à Dunkerque, Arras et saint Omer.

Les autorités départementales épurent des municipalités conservatrices et veillent à la destruction des derniers signes extérieurs du fanatisme.

On autorise les cultes dans les locaux privés en février 1795, puis dans les églises en mai d’où un retour de la pratique religieuse.

En Flandre, Lille ou Saint-Amand des prêtres constitutionnels ou réfractaires assurent les offices. Une Eglise nouvelle prend forme. Dans le Nord, Primat reprend ses fonctions épiscopales tandis qu’Asselein devient évêque du Pas -de -Calais.

Les formes traditionnelles de sociabilité reviennent avec des sociétés savantes, comme à Abbeville, la société d’Agriculture, du commerce. Des loges maçonniques reviennent , comme Saint- Jean -du -désert à Valenciennes, l’Amitié et la fraternité de Dunkerque.

La fête n’est pas oubliée et pendant le directoire des confréries d’archers, d’arquebusiers , d’arbalétriers se reconstituent en Flandre. Le Consulat des Douaisiens retrouvent Gayant (1530), ces fêtes s’étaient arrêtées depuis 1792.

c) Une reconstruction lente sous le consulat

Le coup d’État du 18 brumaire an VIII (samedi 9 novembre 1799) marque la fin du Directoire et de la Révolution française, et le début du Consulat.

La centralisation est plus forte que sous la monarchie absolue. Les districts font place aux arrondissements, plus étendus.

Préfets et sous-préfets sont nommés par l’Etat.

Dans le Pas-de-Calais, Poittevin de Maissimy de 1800 à 1803 et le Général de la Chaise, de 1803 à 1814: sécurité, économie, impôts, transmission des informations par le biais de statistiques.

Dans le Nord, Sébastien Bottin, secrétaire de la préfecture au service de préfets.

Dans les communes de + de 5000 habitants maires et adjoints sont nommés,

Dans les autres c’est le préfet: à Calais, Michaud, à Saint-Omer le sergent d’Isbergues (aristocrate), à Arras Vaillant.

d) La pacification religieuse est le fait du Concordat en 1801.

Dans le nouveau diocèse d’Arras, un jeune prélat de 34 ans, Hugues de la Tour d’Auvergne- Lauragais.

Dans le diocèse de Cambrai: Louis Belmas.

La société issue de la Révolution est comparable, selon Bonaparte, à du sable éparpillé d’où l’instauration de “masses de granit” sur les critères des temps nouveaux : le talent, le mérite et l’argent.

Instauration des Lycées, de La légion d’Honneur distribuée au camp de Boulogne -sur-Mer et du Code civil (mars 1804) appelé longtemps code Napoléon.

Dans le Pas-de Calais, les militaires et les magistrats s’unissent aux fonctionnaires, négociants, anciens nobles, comme le comte de Noyelles, le prince de Béthune aux propriétaires fonciers.

Dans le Nord, des marchands supplantent les grands propriétaires, mais l’acquisition des propriétés par les biens nationaux (spéculation) comme les fournisseurs des armées entraîne des rancœurs attisées par l’ancien clergé réfractaires et empêche la fusion.

e) L’Empire: de la gloire du camp de Boulogne aux cent-jours

Le 25 mars 1802, le traité d’Amiens met fin à la guerre avec l’Europe, enfin la Paix.

Mais le 16 mai 1803, Bonaparte projette d’envahir l’Angleterre. 30 000 hommes vont se trouver sur le camp de Boulogne (et camps annexes de Wimereux, Ambleteuse et Etaples).

Mais la défaite de Trafalgar le 21 octobre 1805 et la campagne lancée contre l’Autriche et la Russie sonnent le glas du camp de Boulogne.

Blocus continental en 1806 interdisant l’accès des navires anglais dans les ports européens jusqu’en1810.

Napoléon se rend aussi dans le Nord à Dunkerque, Gravelines, Bergues et Cassel et surtout à Lille qui a pris la place de Douai comme le nouveau chef-lieu.

Pour que le blocus soit efficace, Napoléon instaure une véritable dictature, il veut des administrateurs dociles, une société surveillée par un Etat policier.

Un seul journal est toléré par département : « la feuille hebdomadaire » du département du Pas-de -Calais, fondé à Arras, la feuille de Lille dans le Nord.

Tant que les campagnes sont victorieuses, les nobles taisent leurs réticences.

Mais c’est la démesure de « l’Ogre de Corse » en matière de levées d’hommes qui est responsable de la désaffection. Il y a des rebellions à cause du refus de conscription, qui devient refus du régime.

Les défaites de la campagne de France (janvier/avril 1814) entraînent l’écroulement du régime. Les alliés progressent.

Napoléon abdique le 4 avril 1814 en faveur de son fils, puis deux jours après, sans conditions.

Le Nord Pas-de-Calais accueille avec enthousiasme le retour des Bourbons ( Louis XVIII, frère de Louis XVI).

Puis Napoléon débarque le 1er mars 1815, il a du soutien dans les notables. Louis XVIII doit repartir. Promulgation de l’acte additionnel pour susciter un bonapartisme libéral, mais n’est pas plébiscité par le vote.

Après Waterloo, L’Empereur abdique de nouveau le 22 juin. Les cent-jours entraînent le second traité de paris du 20 novembre 1815. Le Nord et le Pas-de-Calais sont occupés pendant cinq ans. Cambrai , accueillant Louis XVIII échappe à l’annexion.

Les cent-jours entraînent aussi la « Terreur blanche », atténuée dans le Nord Pas-de -Calais.

Louis XVIII remonte sur le trône le 8 juillet 1814. Une autre ère commence en Nord Pas-de-Calais , celle où l’économique prime sur le politique.

IV CONCLUSION

Une “heureuse révolution” au départ, des changements importants dans les cadres de vie ( Droits de l’Homme et du citoyen, Départementalisation, libéralisme), mais des tensions à caractère religieux.

Dérapage et radicalisation à partir de septembre 1792, avec la guerre comme moteur externe et interne : le Nord en première place, avec des personnalités comme Robespierre, Carnot.

Napoléon, en premier héritier de la révolution, avec la guerre, le Code civil, la centralisation, la réconciliation religieuse, avec le retour à une cour impériale (noblesse d’empire).

Originalité du Pas-de-Calais surtout surnommée la « Corse du Nord »,

mais aussi du Nord et surtout de Lille qui supplante Douai.

UTL Pévèle Carembault

Marie Pierre Fourdinier, le 13 mai 2025

Illustrations Wikipédia